Gartner发布2025中国网络安全成熟度曲线,AI安全成焦点

责编:gltian |2025-09-19 14:40:29面对AI技术的快速落地和合规要求的不断加强,中国网络安全产业正经历一场变革,Gartner最新技术成熟度曲线揭示了安全与敏捷之间的新平衡点。

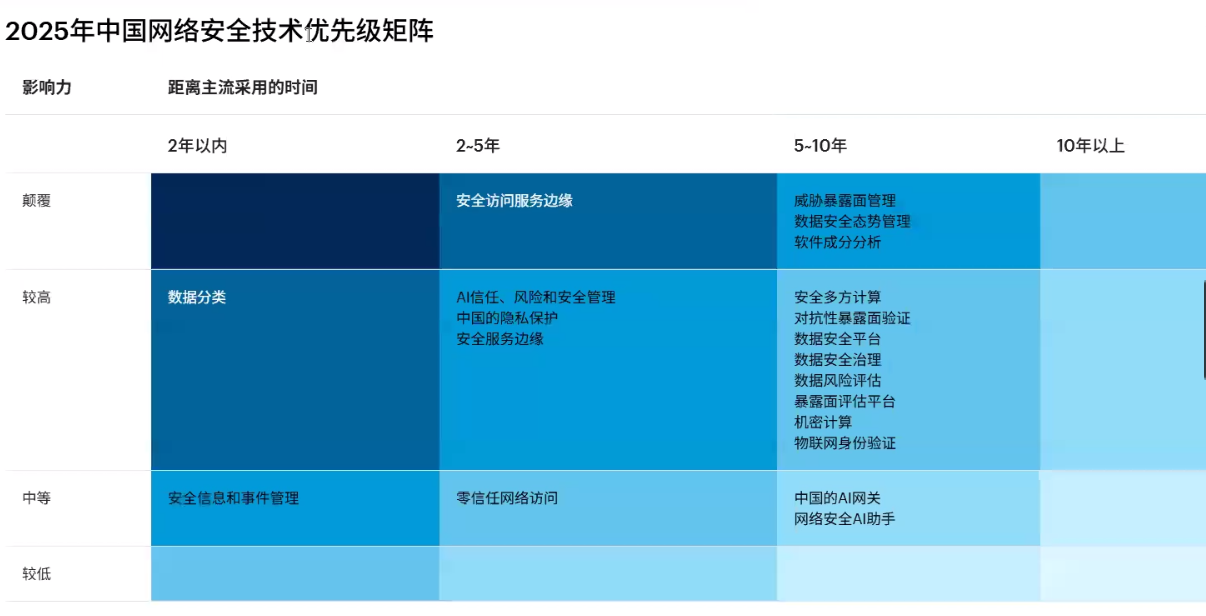

图1:2025年中国网络安全技术成熟度曲线

“到2027年,60%的中国大型企业机构将在安全运营中心采用暴露面管理技术;到2028年,60%部署AI技术的中国企业机构将采用协作式AI防御策略,而目前这一比例仅为5%。”Gartner高级研究总监陈延全在2025中国网络安全技术成熟度曲线的分享中预测道。

网络安全的重点正逐步转向保障人工智能的安全,实现业务转型并加强企业机构的韧性。发展最快的技术是网络安全AI助手和软件成分分析(SCA)。

本土差异:监管驱动与技术水土不服

在中国网络安全市场,技术与监管环境的相互作用创造了独特的“本土差异”。陈延全表示,最大的差异来自于两个驱动因素:监管合规和技术使用习惯,特别是AI和云技术的使用习惯。

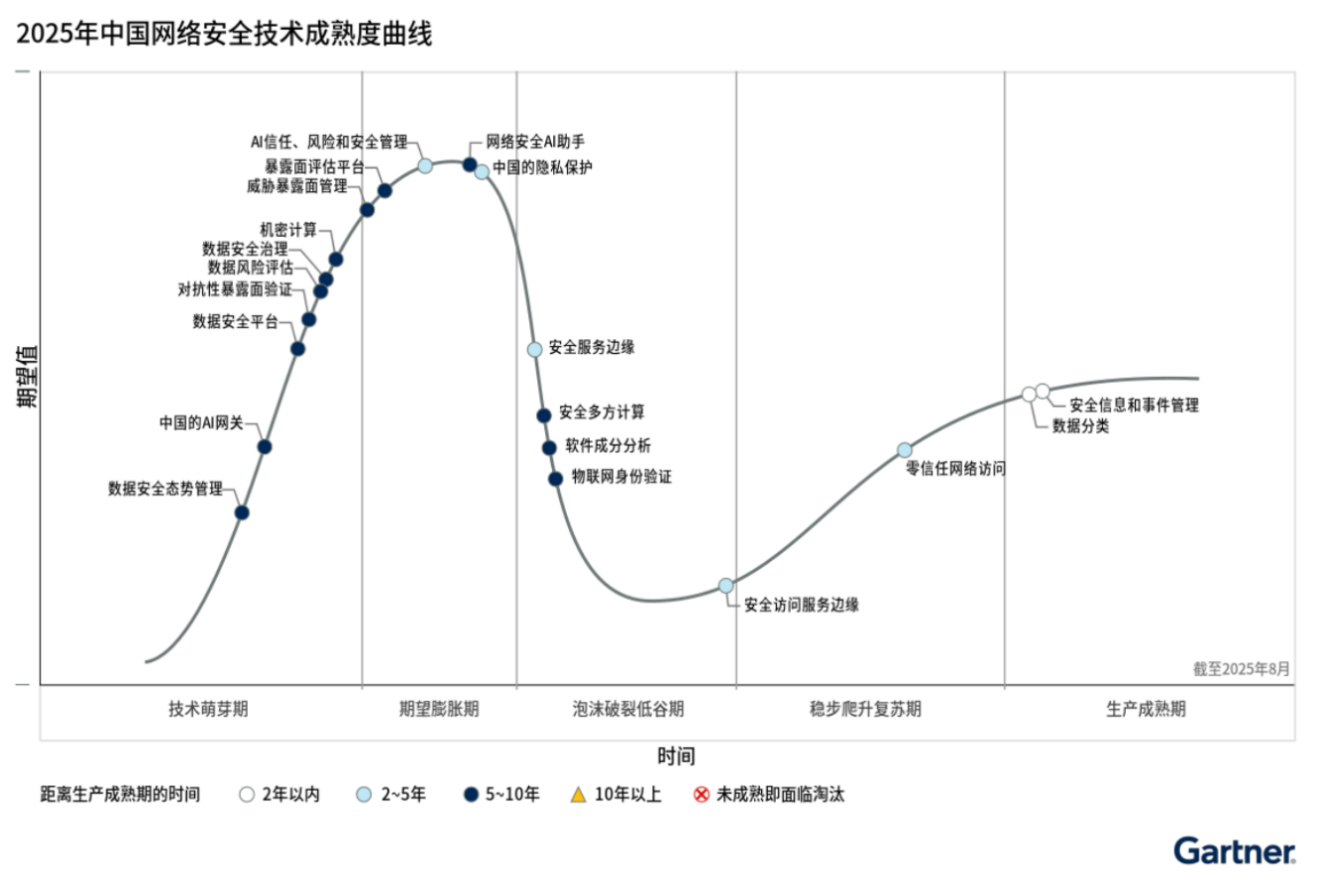

数据分类技术是受益于国内监管推动的典型例子。三大法中有两个与数据直接相关,满足这些法规合规要求的最基本前提是了解业务数据的位置、类型和敏感性。

金融、电信、大型制造已普遍采用自动化分类工具。陈延全指出,数据分类技术已经进入生产成熟期,未来一两年,它可能因高度成熟而被移出曲线,成为平台“标配”。

相比之下,安全服务边缘(SSE)技术则在中国市场遭遇“水土不服”。SSE技术从国外演进发展引入到国内,对公有云特别是SaaS应用的采用率要求较高。

而国内企业对公有云、SaaS订阅模式接受度相对较低,更倾向于本地化部署的传统网络架构和安全边界,导致SSE技术的价值难以充分发挥。SSE技术从”期望膨胀期”滑入”泡沫破裂低谷”。

虚假成熟:网络安全AI助手“叫好不叫座“

在本次成熟度曲线中,网络安全AI助手虽然是发展最快的技术之一,但却被陈延全列为“虚假成熟”技术的代表——部署率高但实战覆盖率极低。

网络安全AI助手因其能够通过知识汇总、脚本生成和跨工具自动化来加速安全运营的能力而日益受到关注。但实际使用中却面临多重挑战。

AI助手在高敏场景下的幻觉、误报、数据出境等问题尚未解决。部署率≠实战覆盖率。陈延全直言,“在容错极低的安全战场,生成式AI仍属‘辅助驾驶’,远未到‘无人驾驶’阶段。”

数据安全是另一个担忧点。如果使用厂商提供的AI助手,企业需要将内部安全数据和业务数据提交给厂商的助手进行分析,这对于很多尚未建立完善数据保护措施的企业来说是一个难以接受的风险。

Gartner又有哪些关键的指标,来帮助企业避雷、衡量它真正的实战价值。

避雷提示:Gartner建议企业采购前先查看“影响性评级”和成熟周期。以AI安全助手为例,其5-10年后才成熟、仅提效非颠覆,2026年要不要买,先算清投入产出比。

图2:2025年中国网络安全技术优先级矩阵

平衡安全与敏捷:AEV与数据安全平台的破解之道

在数字化转型浪潮中,如何平衡安全与敏捷成为了企业面临的核心难题。陈延全认为,对抗性暴露面验证(AEV)和数据安全平台是能够破解这一难题的两种重要技术。

AEV 通过自动化、持续性的验证机制,将安全能力左移,使其成为业务流程的内在部分。它提供一致、持续和自动化的攻击可行性证据,旨在确认潜在攻击技术如何成功利用企业机构内部的漏洞,并绕过现有的防御与检测机制。

“AEV提供的是自动化、持续性的验证机制,所以它有一点像是车间上面流水线的这种质量检查员一样,它会不断的去做一些模拟攻击、验证你的防御是不是有效。”陈延全比喻道。

数据安全平台(DSP)则通过整合过去在数据安全领域单点的功能产品,如分类分级、脱敏、加密、数据库访问监控,集成到一个单一平台上,简化了管理,提升了敏捷性。

同时,它能够对存储在本地、云上的各种数据提供一致性保护,更好地达到治理目标。

未来赛道:AI TRiSM与DSPM将成“刚需底座“

随着数据“入表”和大模型备案制落地,企业须兼顾“用数”与“护数”。Gartner指出,数据安全态势管理(DSPM)可实时标出敏感数据位置,再结合AI信任、风险与安全管理(AI TRiSM)框架,为后续模型训练、外部共享亮出“红绿灯”。只有把数据安全底座打牢,企业才能放心放大AI价值。

- 泄露22万余人个人信息,澳知名医学检测机构被罚2700万元

- 为什么网络安全的未来取决于人,而不仅仅是技术?

- 国务院办公厅印发《电子印章管理办法》

- 数据备份巨头Veeam宣布18亿美元并购数据隐私管理厂商Securiti

- Anthropic推出AI安全工具Petri,通过自主Agent研究大模型行为

- 6家银行因数据安全管理问题被罚,涉股份行、外资、民营银行、城农商行

- 让大模型合成检查器:科研团队挖出Linux内核90余个长期潜伏漏洞

- 从移动应用数据泄露案看数据和网络安全义务的落实

- 受Salesforce供应链攻击影响,国际汽车巨头Stellantis数据遭泄露

- 《人工智能服务未成年人伦理规范共识》正式发布