“云+AI”时代数据安全发展洞察

责编:gltian |2025-07-11 17:39:37前言

2025年7月3日,由全球数字经济大会组委会主办,中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)、中国通信标准化协会承办的全球数字经济大会—云智算安全论坛暨第三届“SecGo论坛”在北京正式召开。

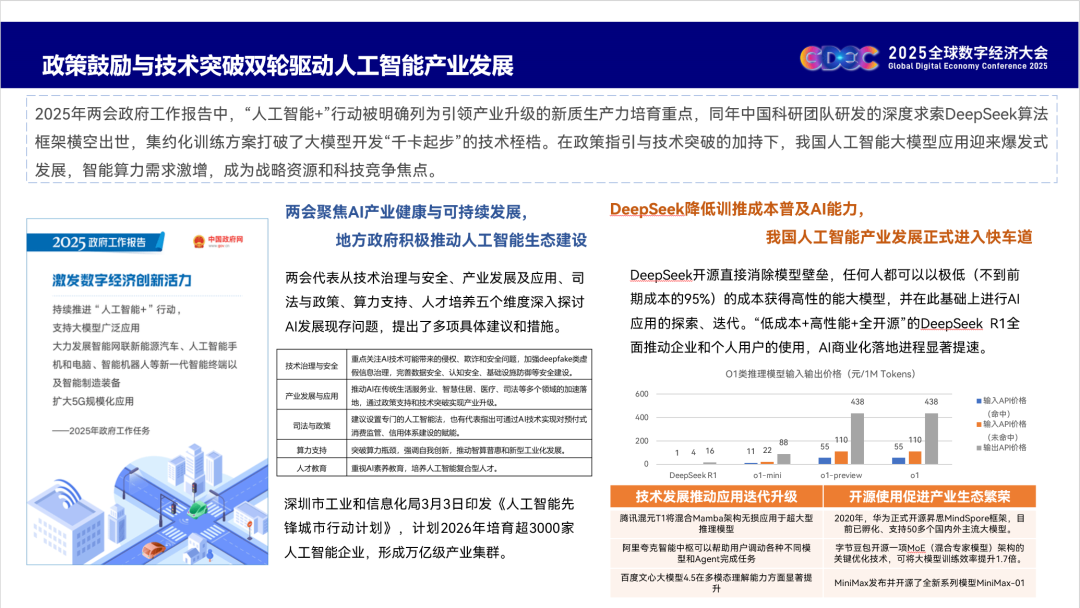

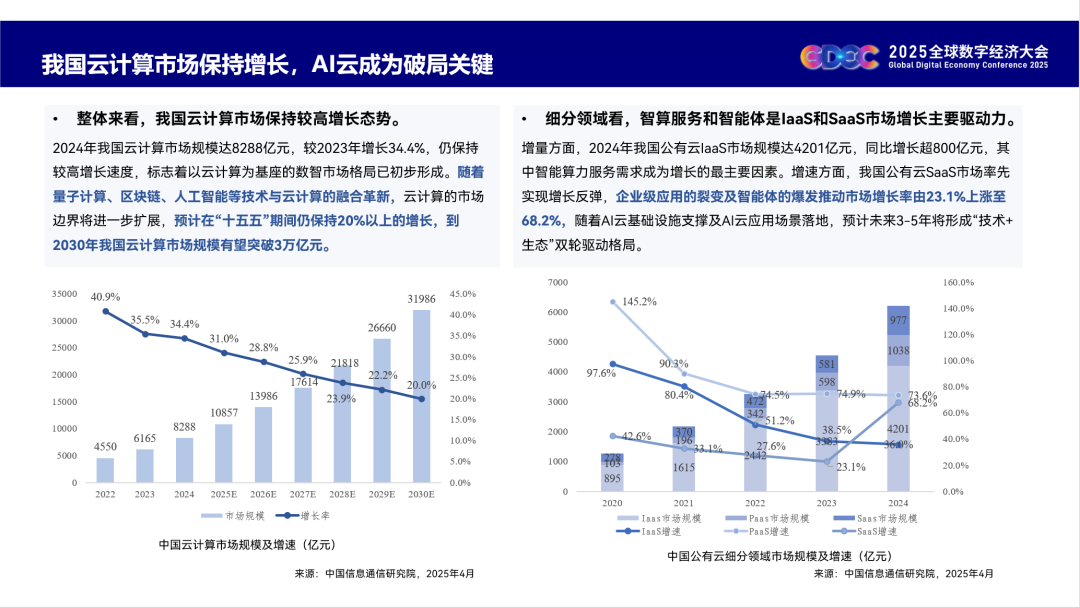

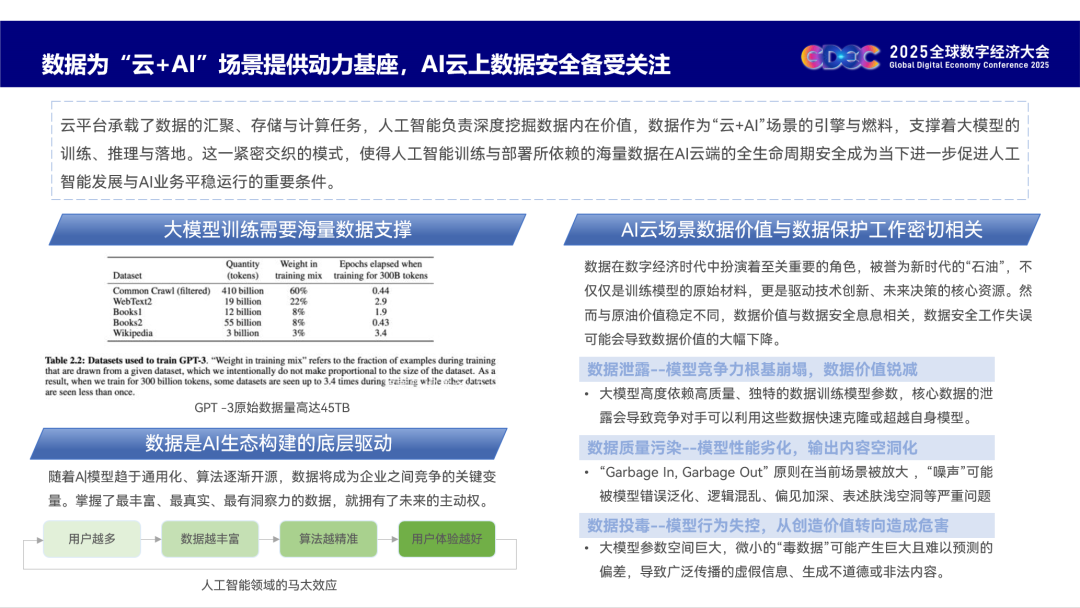

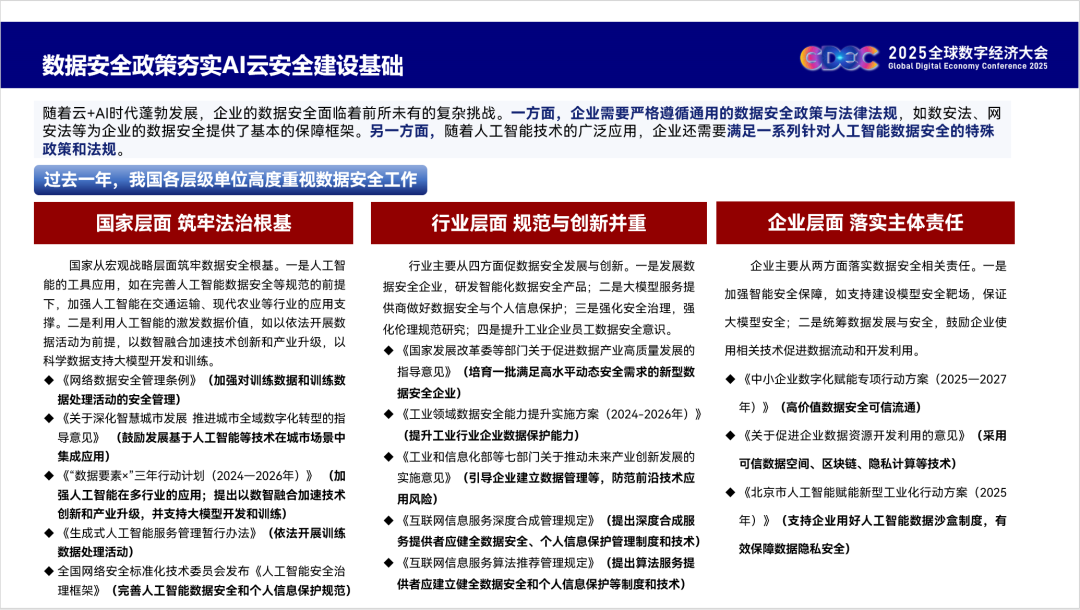

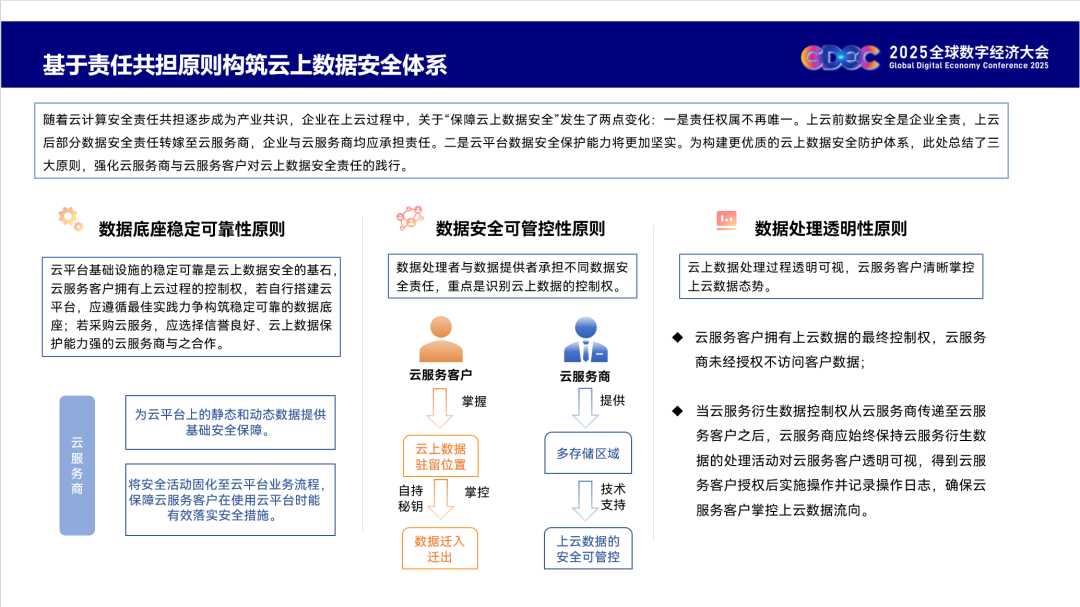

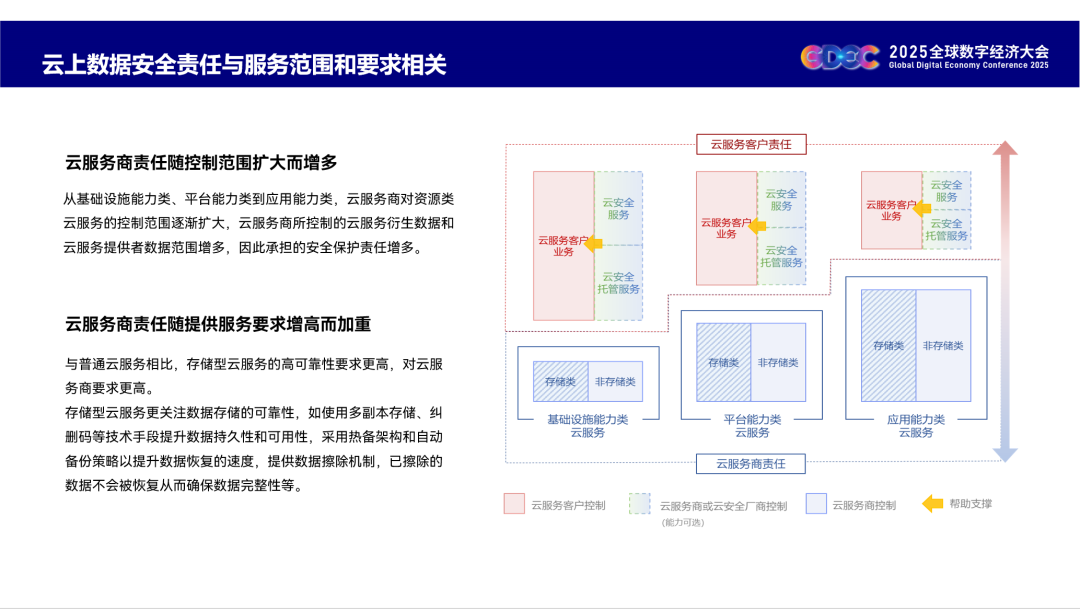

人工智能的迅猛发展大幅拉升了底层算力需求,促使云计算成为用户开发、训练、部署和使用人工智能能力的首选平台。尽管“云+AI”模式提供了便捷性,但也引入了新的数据安全风险。为应对这一挑战,中国信通院云计算与大数据研究所开源和软件安全部主任郭雪发布了《“云+AI”时代数据安全发展洞察》,该报告深入分析了人工智能上云对传统云计算数据安全带来的冲击,探讨了技术与场景融合下AI云服务商、AI云服务用户及大模型提供商各自的数据安全责任与保护能力建设路径,并倡导三方协同构建AI云数据安全防护体系。

核心观点

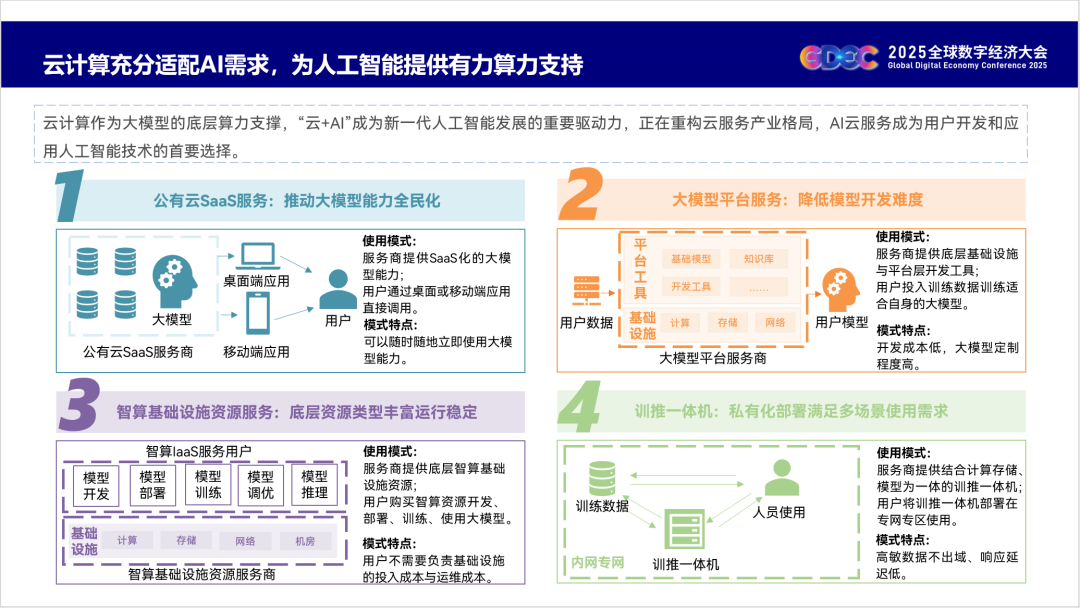

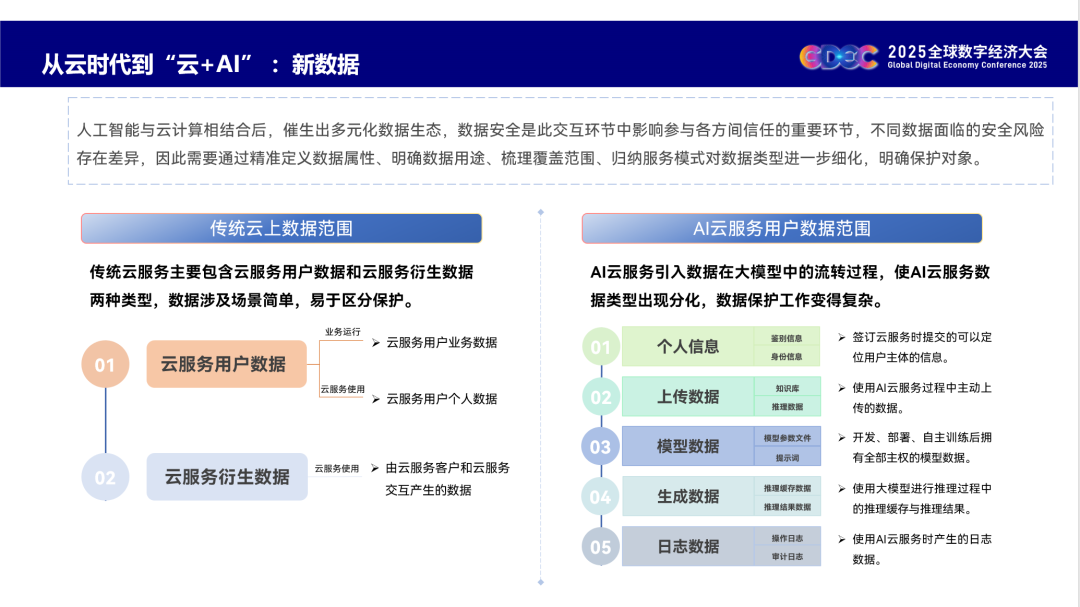

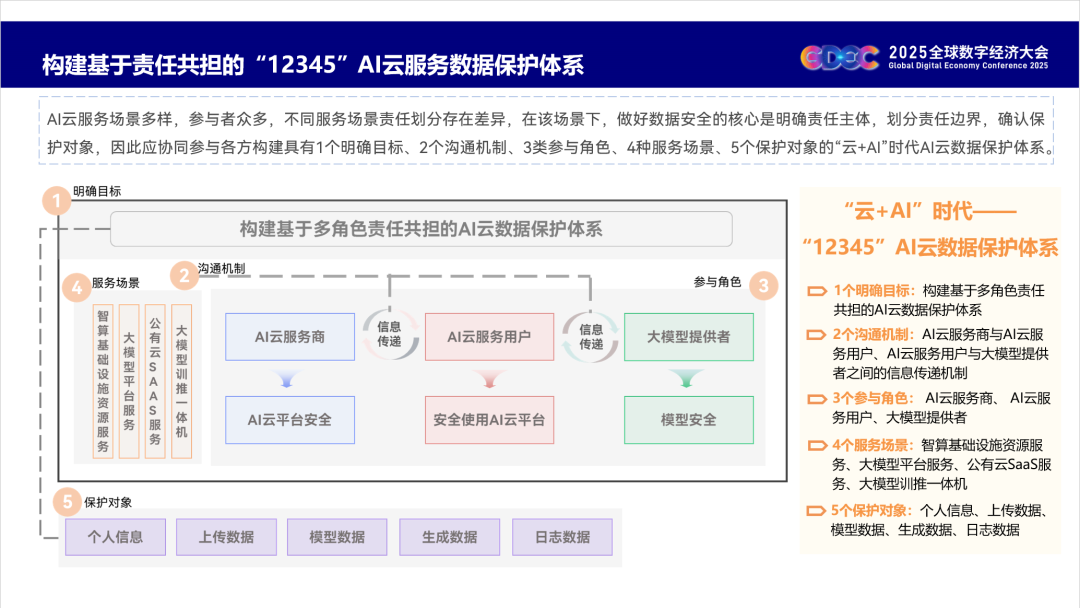

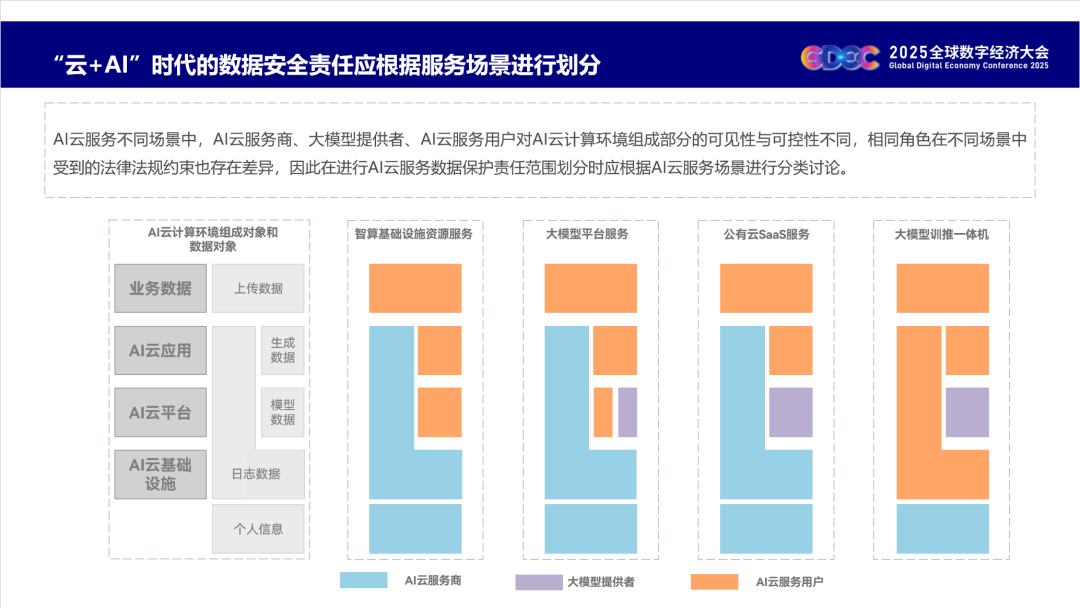

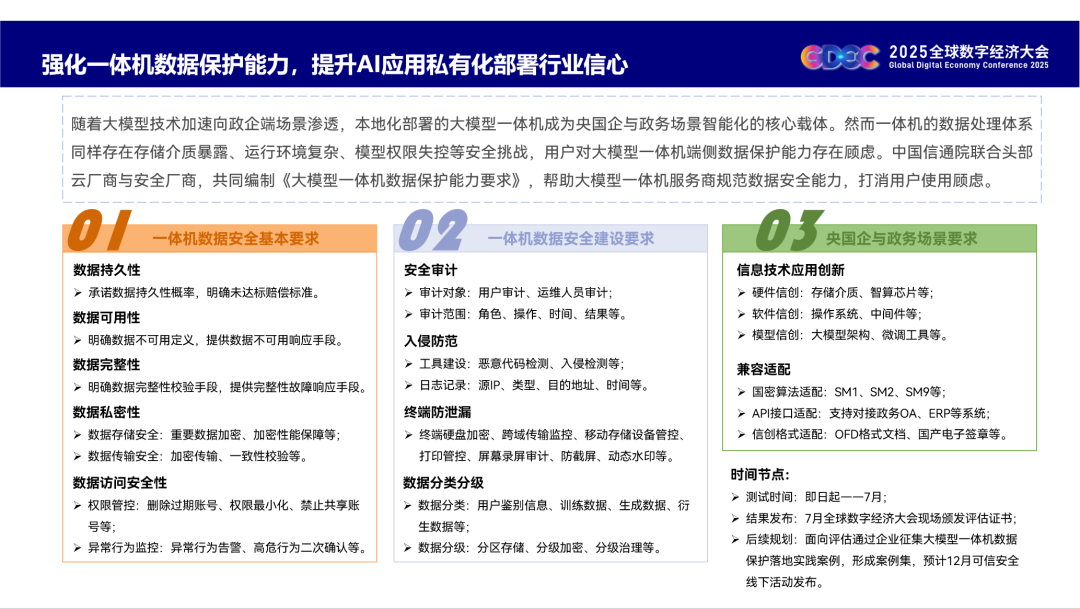

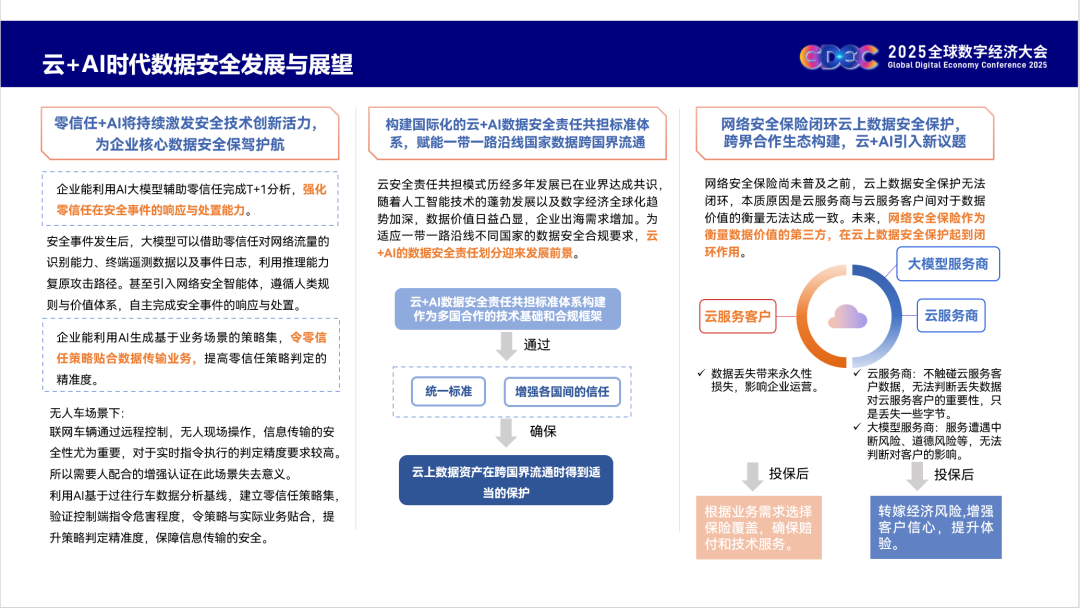

AI云服务四种服务模式:用户通过桌面或移动端应用直接调用的公有云SaaS服务;用户投入训练数据训练适合自身的大模型的大模型平台服务;用户购买智算资源开发、部署、训练、使用大模型的智算基础设施资源服务;用户部署在专网专区使用的大模型训推一体机。数据在不同服务模式中的流通环境、流通类型均存在显著差异,因此数据保护工作内容也有差别。

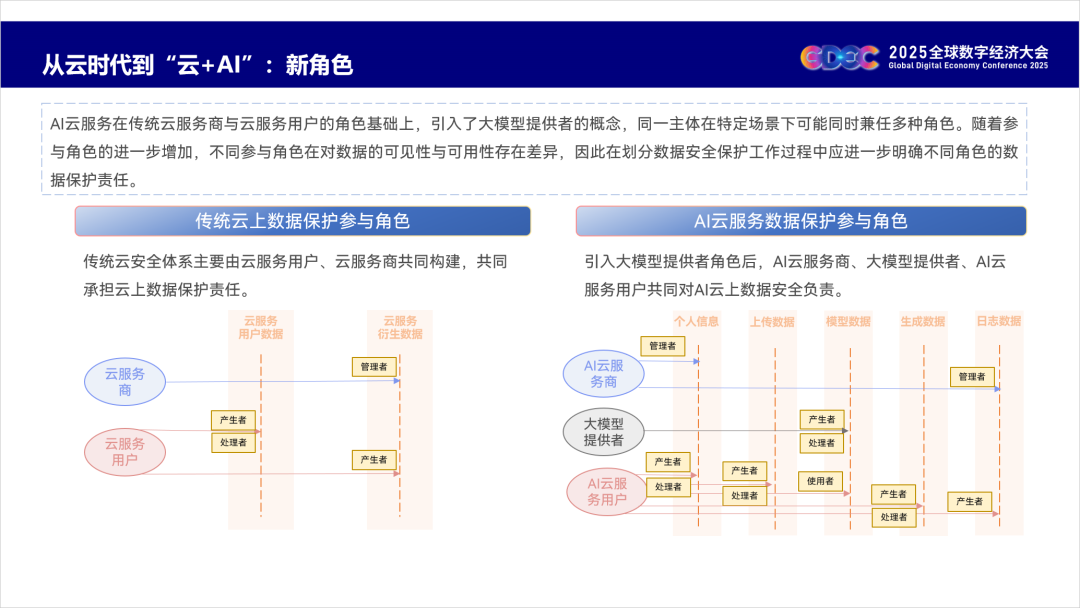

AI云服务在传统云服务商与云服务用户的角色基础上,引入了大模型提供者的概念,同一主体在特定场景下可能同时兼任多种角色,不同角色在不同服务模式中对数据的可见性与可用性存在差异因此应根据具体服务划分角色安全责任。

人工智能与云计算相结合后,催生出多元化数据生态,包括个人信息、上传数据、模型数据、生成数据、日志数据。其中上传数据与生成数据在云服务商、用户、大模型提供者三种角色中频繁流通,需要重点关注其数据安全责任的划分。

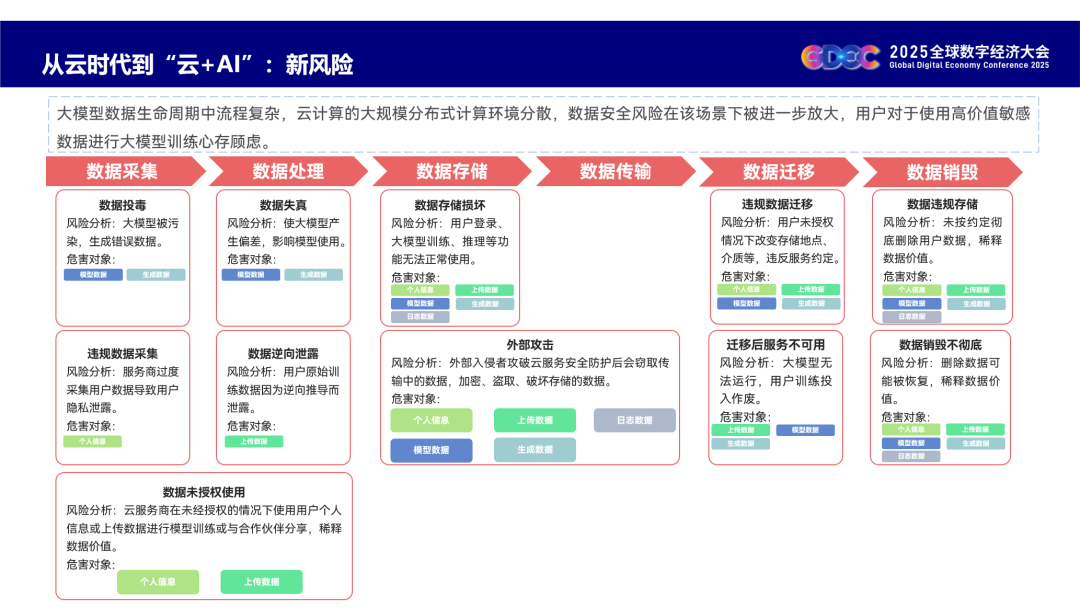

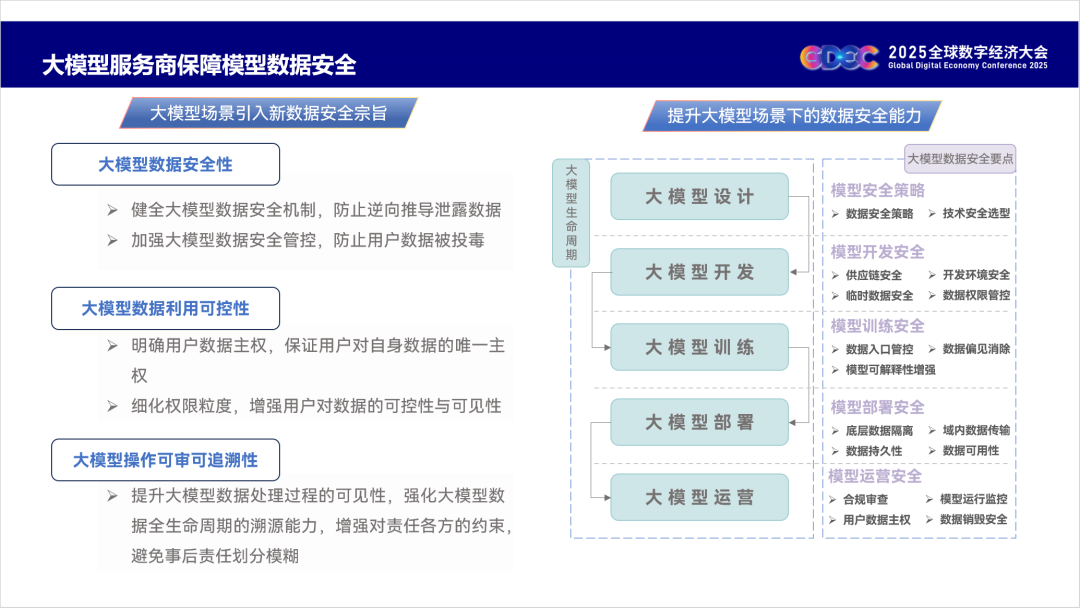

大模型数据生命周期中流程复杂,云计算的大规模分布式计算环境分散,数据安全风险在该场景下被进一步放大,在该场景下,做好数据安全的核心是明确责任主体,划分责任边界,确认保护对象,协同参与各方共同构建AI云服务数据保护体系。

在三方共建的数据安全体系中,云服务商作为底层平台的运营者,应当规范自身安全体系建设,夯实AI云平台数据安全能力;大模型服务商作为大模型能力的开发与运营者,应当将数据安全工作纳入大模型全生命周期当中;用户作为最终使用者,应当依托数据安全治理方法论持续推进治理工作,科学安全地使用大模型能力。